云南是中国少数民族最多的省份。全国有56个民族,云南除汉族外,人口在6000人以上的还聚居着25个民族,这些民族分别是:彝、哈尼、白、傣、苗、壮、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布依、普米、怒、阿昌、德昂、基诺、水、蒙古、布朗、独龙、满。按照第七次全国人口普查数据实时显示,现在还有侗族户籍人士、土家族户籍人士一起生活在云南。其中白族、哈尼族、傣族、僳僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、德昂族、基诺族、独龙族15个少数民族为云南世居或绝大多数在云南居住,被称为云南世居民族。

云南少数民族虽然人口不多,但民族之丰富堪称民族博物馆,每一个民族都在自己生活的土地上、在与汉族的互动中创造了本民族绚烂的文明成果。

比如景颇族。

视频┃ 《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐景颇族原生音乐》片段

景颇族,是中国的少数民族之一,有自己的语言和文字,语言属汉藏语系藏缅语族,5个支系语言分属景颇语支和缅语支,文字有景颇文和载瓦文两种,均为以拉丁字母为基础的拼音文字。

景颇族的来源与青藏高原上古代氐羌人有关,有“景颇”“载瓦”“勒赤”“浪峨”“波拉”5个支系。主要聚居在云南省德宏傣族景颇族自治州山区,少数居住在怒江傈僳族自治州与缅甸克钦邦接壤地区。缅甸境内的大部分克钦族支系与中国境内的景颇族、傈僳族也有极深的渊源。

根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内的景颇族人口数为160471人。

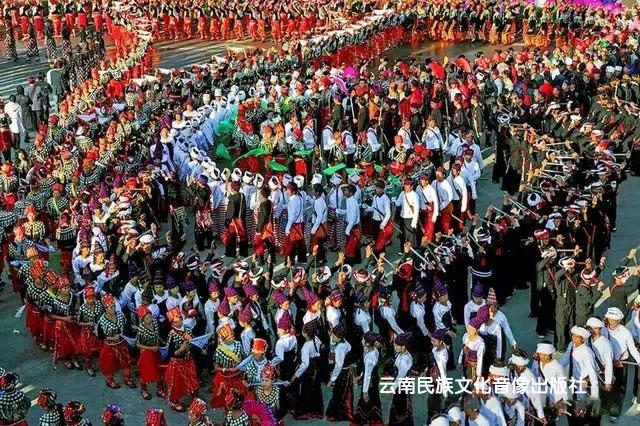

图片 | 2018年德宏景颇族国际目瑙纵歌节的目瑙示栋

景颇族的民族标志是目瑙示栋,是为了纪念景颇族先人宁贯娃首创“目瑙纵歌”而设立的祭坛。示栋竖立在目瑙纵歌舞场中央,是景颇族群众心中最神圣、最崇敬的图腾。

示栋一般由四竖二横六块厚实的长方形木牌加底座组成,用红黑白绘就不规则的螺旋形几何图案,中间两竖牌稍高,左边为雄牌绘就太阳图案,右为雌牌绘有月亮图案,代表景颇族从青藏高原日月山迁徙而来,同时也表示阴阳搭配和人类离不开太阳和月亮。螺旋形舞蹈图案,代表景颇族祖先当年迁徙的路线。并有犀鸟和孔雀领舞的传说图案。

两侧稍矮的牌子是祖宗男女桩,顶端绘有景颇族祖先发祥地 —— “木折省腊崩”。左桩下面画着菱形宝石图案,右桩下面画着波纹形迁徙路线。有象征人类繁衍的厥叶花、象征各民族团结的南瓜子、象征消灾辟邪的牛头和人类生殖繁衍的乳房。示栋上面还绘有田地图案、畜禽五谷图案。阴阳雌雄桩之间有交叉的刀和箭相连,表示景颇人民生活离不开刀和剑,也体现景颇人民的英勇果敢精神。

目瑙柱的左侧立着一个方形架子,是吹唢呐的座位。前面挂着一个两米长的大皮鼓和一面直径一米多的大锣,供跳舞时伴奏用。广场四周用竹篱笆围起,目的是为了防止野鬼的侵入和牲畜的干扰。

以前,竖起目瑙示栋之前,全村寨的董萨要念村寨鬼(一种祭祀仪式),形成祭祀高潮。连续三天的祭祀后,才能将目瑙示栋竖起。竖起之时,整个目瑙纵歌场欢呼雀跃,场面极其热烈。

图片 | 目瑙纵歌开场前,由斋瓦等各级董萨和助手组成的祭祀舞队带领参加跳舞的人在激昂的鼓声和锣声中,踩着同一节拍进入舞场。

“目瑙”有着悠久的历史,传说很早以前,“目瑙纵歌”还没有传到地球上来,有一次太阳派使者,邀请地球上的万物参加他们的“目瑙纵歌”。地球派所有的鸟雀前去参加。众乌返回地球后推举孔雀做“瑙双”(领舞者)又表演了一次,景颇族祖先看到百鸟优美的歌舞,决定把“目瑙纵歌”移植人间并在正月十五举行。目瑙纵歌现在是云南省德宏傣族景颇族自治州景颇族群众性歌舞活动,也是景颇族人民用来驱恶扬善,祝贺吉祥幸福,欢庆丰收的传统节日,一般于农历正月十五日举行,为期二、三天。

人们围着“目瑙柱”,随着欢快的锣声,象脚鼓点和“高比”(用大小不同的两段竹管做成,分主管和附管,有五、六个音孔)吹奏声有节奏地歌舞,或由“而嘎”(歌手)领唱,众人跟随,边歌边舞;或由青年男女表演迎宾舞、舂米舞,同时,姑娘们还将竹筒装着米酒献给客人,表示对客人的敬重和美好的祝福。然后由几个身穿龙袍,头插孔雀羽毛手持长刀的男子领着大家歌舞,并按规定的路线行进,参加的人越来越多,舞队越来越长,好似一条长龙在场内缓缓移动。

图片 | 在德宏州景颇族聚居地,每年的正月十五前后就是目瑙纵歌节,村村寨寨都要举办目瑙纵歌。

目瑙纵歌是景颇族祭祀天神“木代”的传统祭典活动。“木代”是景颇族超自然信仰中最大的天神,代表着财富和幸福,能够给人保佑,是只有山官家才拥有祭祀权力的神。祭祀“木代”的目瑙是山官显示威望和权势的象征,举行次数越多、规模越大,山官在百姓中的威望就愈高。

过去,目脑主要为祭祀、庆祝丰收、庆祝战争胜利而举行。举行目瑙时,山官统辖之下的村寨须筹集猪、牛等祭品进行供奉,牺牲和耗费十分巨大,因此祭祀“木代”的目瑙并不普遍,一个山官辖区一般数年或数十年才举行一次。目瑙以大型的群众性歌舞活动形式呈现,内含祈求木代及其他诸神保佑辖区居民五谷丰登、人畜平安的意蕴。因此,山官举行目瑙之际,百姓均踊跃参与。

举行“目瑙”盛会后,景颇人认为自己能变得更加聪明勇敢更加团结,从此以后就成为景颇族人民的传统节日。每逢节日,云南省陇川、盈江、瑞丽等地的景颇族的小伙子身着黑色衣裤,裹上白色包头;姑娘身穿黑色对襟或左襟短衣,下着彩色傃丽的围裙,裹毛织的护腿,身上缀着银泡银链,手拿各色手帕和花环;老年人身背织有民族图案的“筒帕”,扛着盛着米酒的竹筒。人们敲锣打鼓,鸣枪放炮,成群结队地从四寨八乡来到举行“目瑙”活动的地方。附近的傣、阿昌、德昂、布朗、汉等兄弟民族也纷纷赶来参加。

图片 | 祭祀舞队的头饰象征着传说中领舞的犀鸟和孔雀。

景颇族的宗教祭祀活动种类繁多,因地区不同而有差异,但总体来说可以根据祭祀的形式分为集体祭祀和家庭祭祀两类;也可以根据祭祀的性质分为时间固定的仪式、特定场合的仪式和解决问题的仪式。集体进行的仪式主要是“能尚”祭祀。“能尚”设在村寨外的树林里,林中建有一个祭坛,供奉着天鬼、地鬼、太阳鬼、山林鬼、水鬼及对本村寨、本地方作过特殊贡献的氏族和家族首领的灵魂。这些鬼灵保佑着整个村寨的风调雨顺、五谷丰登、人畜平安。全村寨每年在播种前和收割前各共同祭献一次。家庭举行的祭祀仪式,分为固定时间的祭祀,分别于2月、4月、5月、10月、11月进行,主要是祭祀家堂鬼、水鬼、谷魂,祈求平安、丰收;特定场合的祭祀,主要在结婚、丧葬、进新房、姑爷对丈人家的杀牛献祭仪式、婴儿出生和满周岁等情况下举行;解决问题的祭祀仪式,在为病人解除病痛、叫魂、解决纠纷等情况下举行。

在祭祀活动中,宗教师“董萨”(景颇语和载瓦语称)是必不可少的,“董萨”是鬼对人们现实生活支配的体现者,人们通过他向鬼祈福消灾。董萨不是专门的宗教职业者,他们一般不脱离生产劳动。董萨分为不同的级别,最高等级的董萨是“斋瓦”,是主祭天鬼木代的大宗教师,能以歌来吟唱历史,被认为是懂得景颇族历史知识最多、学问最渊博的人,备受人们的尊敬。斋瓦之下是董萨(董萨之中有分为嘎董萨、蔟董萨、西早董萨、小董萨)、强仲、迷兑、努歪。

视频┃ 《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐景颇族原生音乐》片段

景颇族家庭传统中尚保留幼子继承制,幼子地位高于长子。长子婚后另立门户,幼子留在家中赡养父母,财产也主要由幼子继承。

景颇族坦诚好客,一直保留着“吃白饭”的待客习惯。即在日常交往中,无论走到那一寨、那一家,都可坐下来吃饭,并可以不付任何报酬。对于任何一个不相识的人,主人都必须招待饭菜。民间普遍认为:让客人饿着肚子走,是最不体面的事。

无论婚嫁、过节集会,走亲串戚,景颇族人都要提一只篮子,内装水酒、熟鸡蛋、糯米饭团,民间称“送礼篮”。主人接过礼篮后,要向随从的客人一一敬酒,最后才能自己喝并清点礼物,然后把篮子还给客人,以表示礼物如数收到。很多景颇族地区平时进餐仍然沿袭无论男女长幼均把饭菜分份进餐,也无需桌椅、食具。饭菜都用芭蕉叶包好,进食时人手一份,最忌把叶包反。无论喝酒喝汤,都是就地砍一截竹筒,筒口斜削一刀,随用随削。

图片 | “绿叶宴”是景颇山寨中传统的特色名宴,其原材料均来自于当地极为丰富的天然动植物,桌上没有碗筷餐具,都用绿叶代替。

景颇族的婚姻的习俗跟其他民族存在很大不同,景颇人称其为“丈人种”和“姑爷种”的单向通婚形式,景颇语叫做“木育”与“达玛”。双方家庭一旦结亲,就建立起了“姑爷”和“丈人”的身份,也形成了“姑爷种”与“丈人种”两个固定的群体。

也就是说,女方家3代之内的亲戚都归于“丈人种”一方,而男方家3代之内的亲戚也顺理成章成了“姑爷种”一方。当这2种关系建立以后,“丈人种”的男性不可跟“姑爷种”的女性联姻,“姑爷种”的女性也不可跟“丈人种”的男性成婚。

男女成家以后,景颇族遵守表姨、同氏不婚和等级内婚的风俗。古代,景颇族奉行舅、姑表兄妹通婚优先的原则,男性的首选夫人是舅舅的女儿,而女性的首选丈夫则是姑姑的儿子。不过,随着明令禁止近亲结婚法令的推行,舅姑表通婚已大有改善。上世纪50年代以后,在政府自由恋爱、婚姻的政策带动下,景颇族传统习俗诸如订妻、偷妻以及抢妻的娶老婆方式,已经被新的《婚姻法》所取代。如今,景颇一族青年男女青年结婚的形式,基本上都是以最为普通的一种“讨妻”的手段进行。

视频┃ 《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐景颇族原生音乐》片段

景颇族的民间文学有史诗、神话、传说、民间故事、歌谣、谚语、情歌、叙事长诗等种类。宗教祭司“洞萨”所念经词,也是一种宗教文学。它们是景颇族历史文化的综合体现,既反映了景颇族的历史和现实,也反映了景颇人的宇宙观、生活的态度、思想、感情和愿望。

创世纪诗史《目瑙斋瓦》是景颇族民间口头文学作品中的优秀代表,全诗长万余行,内容涉及天地的形成、鬼神的世界、人类的出现、景颇民族的起源、人间的生活、爱情和痛苦等,汇总了景颇族对宇宙、民族历史的认知,对生活的态度、思想、情感和愿望等多方面的知识,生动表现了景颇人心目中的世界和他们真挚朴实奋发向上的情感。

景颇族在长期的生产生活中创造了丰富多彩的民间音乐,各支系民歌种类繁多,主要有“月鲁”(舂米调)、 “志”(山歌)、 “斋瓦”(历史歌) 、“脑石幼嗯先”(催眠曲)、 “木占”(风俗歌) 、“恩准”(情歌)等。

景颇族民歌歌唱的内容十分广泛,其中有对民族历史的叙述,古代传说故事,也有对现实生活的赞美和节日丰收的欢庆,还有对爱情的执着追求。音乐形态丰富多彩,除单声部民歌外,还有多声部民歌。

视频┃ 《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐景颇族原生音乐》片段

云南辉煌灿烂、独具特色的少数民族文化,是云南在全球化和可持续发展进程中具有突出优势的宝贵资源,而丰富多彩的云南民族传统技艺,又是云南博大精深的少数民族文化中的一支奇葩,历史悠久,文化积淀深厚,它以特定区域的自然生态环境为根基,以特殊的消费人群为市场,经千百年历史变迁迄今仍具有无穷的魅力和传承价值、历史价值。筹建于1987年的云南民族文化音像出版社,牢记中央民族工作会议上党中央的精神和指示,以铸牢中华民族共同体意识为主线,推动新时代党的民族工作高质量发展为己任,多年来依托丰厚而独特的云南民族文化资源,摄制、出版和发行了一万余种以弘扬民族文化,特别是以云南少数民族非物质文化遗产为主要内容的原创优秀音像出版物,涉猎几乎所有的云南少数民族,被外界誉为“云南少数民族文化的基因库” 和 “云南民族文化的音视频数据库”。

云南民族文化音像出版社部分关于藏族出版物——

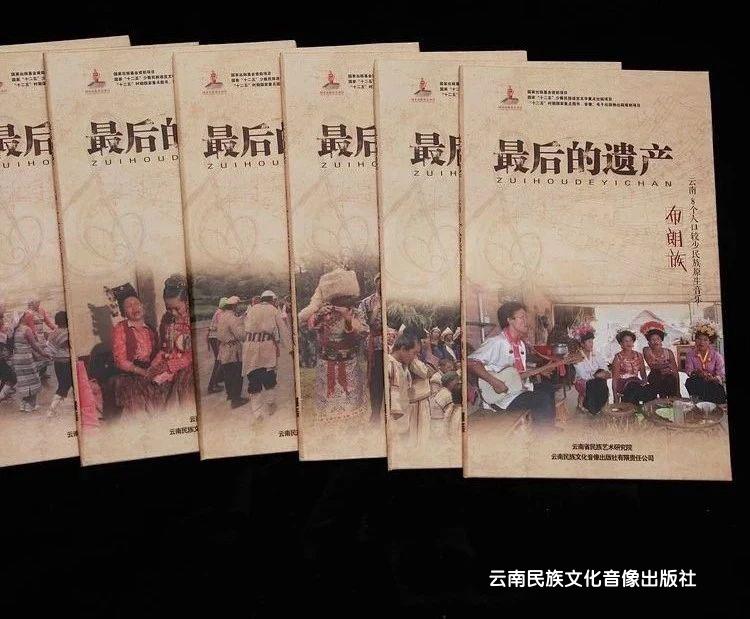

1.最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐

在云南西南边陲的热坝雨林、山谷盆地和西北高原的崇山峻岭中,繁衍生息着8个古老的人口较少民族,他们是独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族。在长期的社会实践中,创造、积累了以民歌、舞蹈音乐和民族器乐为主体的原生音乐种类,这些丰富多彩、形式多样的原生音乐,堪称云南人口较少民族的“百科全书”,生动展示了8个人口较少民族的历史文化、生产生活知识、伦理道德和民风民俗等方方面面,是珍贵的艺术遗产,拥有无穷的艺术魅力和历史价值。国家出版基金项目《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐》音像出版物于2015年5月被国家出版基金规划管理办公室评为“优秀”,2016年荣获“第六届中华优秀出版物奖”,荣获2016年第四届中国出版政府奖。

购买点击 https://weidian.com/?userid=1231237001&ifr=shopdetail&wfr=c

- 浏览 18924 次