视频┃《云南民族传统技艺——白族民居彩绘》片段

白族民居彩绘是一个泛指,包括大理白族建筑上的淡墨画、彩画和泥塑,是大理白族地区一种流传久远的民居装饰艺术,其内涵丰富,形式讲究,风格朴素而不失庄重,不仅用作神祠、庙宇和大型古建筑群体上的装饰,而且广泛应用于白族民居建筑。白族民居彩绘,以黑白灰为主色,运用独特作画技法将彩绘艺术进行“千变”,绘图灵活生动,蕴含民族文化,同时通过特质颜料保护建筑物,使其免遭风吹、日晒、雨淋的侵蚀,延长建筑物的使用寿命。水墨画风与青砖、白墙、灰瓦相互协调映衬。 白族民居彩绘是在建造王宫、寺庙的过程中,工匠对建筑进行一定的装饰绘画基础上产生的。《南诏图传》 中的“修廊曲庑”图表明了南诏、大理国是白族建筑中开始广泛采用彩绘的时期。后经元、明、清几代的发展,白族建筑彩绘内容越来越丰富,到20世纪30~40年代已达到成熟阶段。大理市喜洲镇严家大院、董家大院就是白族民居彩绘的代表作。 现代的白族彩绘基本上沿袭传统的工艺,但使用的材料更加多样化。

图片| 白族学者赵勤所著《喜洲白族民居建筑群》中指出“白族民居是十分讲究和严格的,如果祖上和家里没出现过功名,大门是不能建成飞檐斗翘的,墙壁也不能粉刷成白色和红色。”说明白色和红色在白族是被人喜欢和代表尊贵的颜色。而用白粉刷墙,也为白族民居外墙上黑白彩画留下了用武之地,满足了白族人装饰房屋的强烈喜好。

白族民居彩绘与白族文化有直接关联。白族善于吸纳优秀文化,受道家思想和儒家思想影响深远,追随道法自然 和儒家中庸之道。 白族建筑多为土木结构,青砖、白墙、灰瓦与建筑彩绘相互协调映衬,以黑、白、灰色为主,着重突出和体现“白色”这一主体色调。 在大理,新房落成之后,都会请大理本土画师用颜料、油漆在新房的墙壁、照壁、山墙、房檐、屋梁、斗拱、天花、大门、窗户、转角等构件上彩绘。凡是白族聚居的村镇,都能看到独具特色的白族民居彩绘。 彩绘常绘于民居的大门、照壁、山墙、腰线、龙马角等部位,以其独特的色彩和图案装饰房屋的同时,也被赋予了祛邪避灾,祈祥求福等丰富含义。图案主要有香草纹(如草龙、草凤、缠卷草纹等),如意云纹,回纹(又称万字),各种吉祥图案如“渔樵耕读”“棋琴书画”“火龙吐水”“牡丹卷草相缠”“流云飞鹤”“四喜登梅”“一路(鹭)连升”“洪福齐天”“锦上添花”“四季平安”“金玉满堂”等。民居角落里一般画上香草、玉兔仙草、蝙蝠纹、蝴蝶纹、葡萄纹等,还会在角上画蜜蜂图案,因为蜜蜂与白族话的“富贵”同音。

图片 |山墙,是指房屋左右两侧的墙体,即瓦屋顶下形成的三角形夹角墙面,大理地区称作“山墙尖”或“山花尖”。山墙多画白色卷草纹等,但也有于白粉墙上画墨色山花的。山花外画六角形面砖、灰砖缝特别突出。山花图案,奔放流畅,自具风格。在与围墙同高处与围墙相连的地方,有彩画腰带一条,保护和美化了山墙。

白族民居彩绘多为雕画结合,在大门、屋檐部制作丰富的木雕装饰彩绘,照壁上则用泥做斗拱与部分浮雕,彩绘与雕刻协调配合,相辅相成。彩绘工艺独具特色,最讲究彩绘的打底工序。木结构建筑一般多用猪血、桐油和石灰调和而成的猪血灰打底;泥砖墙上则用纯质熟石膏 与白棉纸拌和,制成“纸筋灰”抹在需要彩绘的部位,待半干时再进行彩绘,这样可以保证彩绘不容易褪色。彩绘颜料多以矿物质颜料为主。 画彩绘就像化妆,首先是要打底。彩绘在墙上风吹日晒雨淋却不变色不褪色的秘密就在它的纸筋灰湿画法工艺上。工人会用半年时间发石灰,然后提滤灰膏,再将白棉纸一张张捣入,制成纸筋灰,涂在飞砖飞瓦,勾于砖缝石缝。 打底后便是上色。彩画的颜料分为墨和色两种,根据不同的图案特点选择施墨还是施色。在底子待干未干时,施墨于湿的纸筋灰上,在干燥过程中产生化学反应,形成一体,永不变色。 绘画部分称为“书香空”,顾名思义,绘画、写字都在这个区域。白族重视书法、书画,几乎每家每户都有“书香空”,以此彰显主人的个性、修养和情操。书香空讲究个性化定制,喜欢荣华富贵的主人家通常会画上牡丹、芙蓉;年纪大的主人家会画松柏仙鹤、猫蝶等具有祝寿含义的图画;重视家风家教的读书人则会在书香空中写下家训古诫。因此,“书香空”是彩绘的重点,也体现画师的水平高低。

图片 | 传统的大理白族民居彩绘非常考验画师的技巧。彩绘工艺独具特色,最讲究彩绘的打底工序。

当你来到一个白族聚居古镇,放眼望去,青瓦白墙仍是主色调,只有细细品味每个房屋的细节,你才会发现,墙面、屋檐上画着竹子、梅花、葡萄、蝴蝶……这与白族文化有直接关联。 白族人的特点是内敛含蓄,他们的审美也是推崇典雅而不张扬,因此白墙上不做大的绘画,尽量留白,只把该画的地方填起来。 在大理,凡是比较讲究的宅子门前都会有一个照壁,照壁上会写着“清白传家”“百忍家风”等字样。这写的可不是这个人家的家风,而是在自报家门。“清白传家”是姓杨的人家,“百忍家风”是姓张的人家,赵姓是“琴鹤家风”,李姓是“青莲遗风”,王姓是“三槐及第”……用这些约定俗成的题字来报家门似乎比“张府”“李府”更显文雅含蓄。 对于每个白族人,家都是最重要的地方。他们会花毕生精力、倾其所有去建造舒适宽敞的房子,满足住宿、祭祀、储粮、饲养牲口等多种需要。尽管不是每家每户都是“豪宅”,但即便是寻常百姓家也会请画师来画上墙画。墙上的花鸟鱼虫,成了他们平凡生活中最生动的注脚。

视频┃《云南民族传统技艺——白族民居彩绘》片断

青瓦白墙,古朴中透露着典雅,这是白族民居。白族民居彩绘,则是青瓦白墙中的点睛之笔。精彩纷呈的彩绘,与淡雅的建筑主题色调相互协调映衬,为雅致的的民居增添了几分美术感,清新明艳,赏心悦目。也正因为它的独特魅力, 2008年6月,白族民居彩绘被国务院公布为国家级非物质文化遗产保护名录。 白族民居彩绘技艺独特、图案丰富、文化底蕴丰厚,是白族建筑艺术精华部分。许多古老的白族民居彩绘建筑已成为当地价值杰出、具有影响力的历史文化遗迹,其中喜洲白族民居古建筑群被国务院公布为第五批全国重点文物代表性单位。同时,白族民居彩绘也集中展现了白族文化多元、开放、包容的特点,成为白族与汉族及其他各民族文化交融、和谐发展最好的诠释和见证。

视频┃《云南民族传统技艺——白族民居彩绘》片段

少数民族传统技艺镌刻着历史的印记,保护和传承好它们,不仅重燃了岁月,更是焕新了时光。当尘封的历史文化转化成市场效能,不仅会给乡村注入独具地方特色的文化内涵,激活乡村旅游市场活力,更能推动少数民族传统技艺实现创造性转化、创新性发展,不断实现人民群众对美好生活的向往。 2015年云南民族文化音像出版社《云南民族传统技艺》开机。《云南民族传统技艺》既关注民族民间工艺的普遍性,也通过传承人的个人经历,彰显云南少数民族民间工艺的独特个性。通过记录手工艺品的制作和讲述手艺人的故事,展示云南各少数民族积累传承下来的精湛“绝活”,让更多人了解云南、体验云南手工艺的精湛魅力。

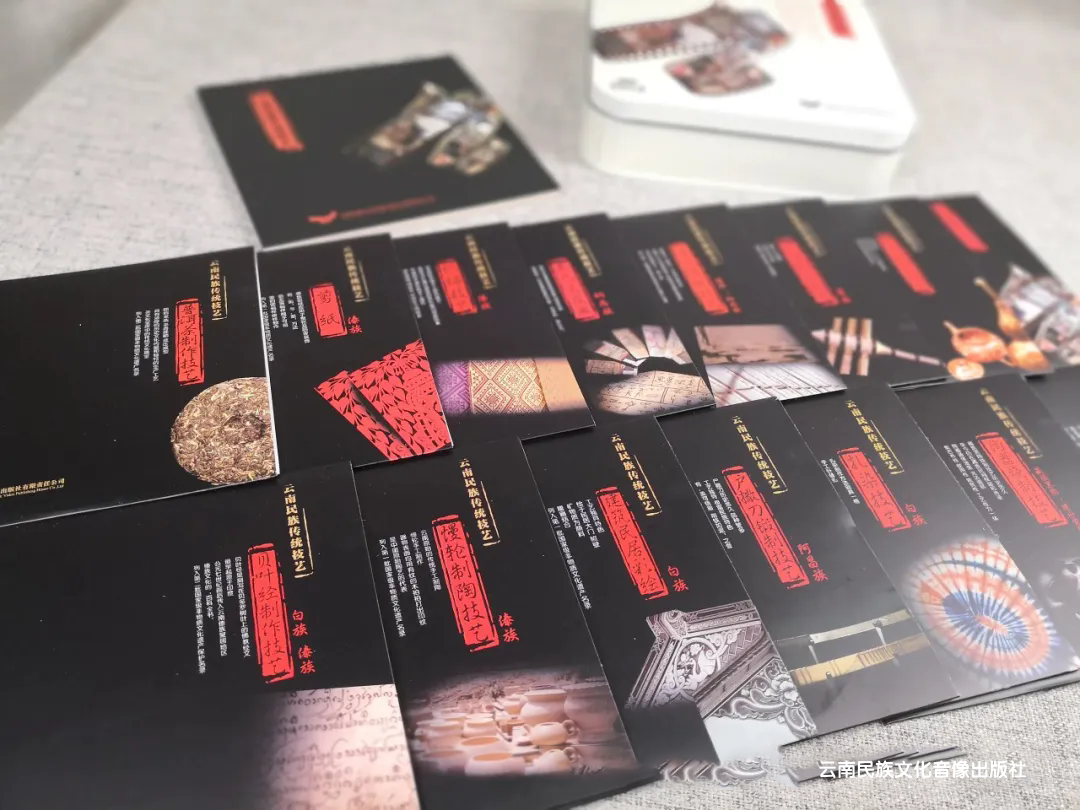

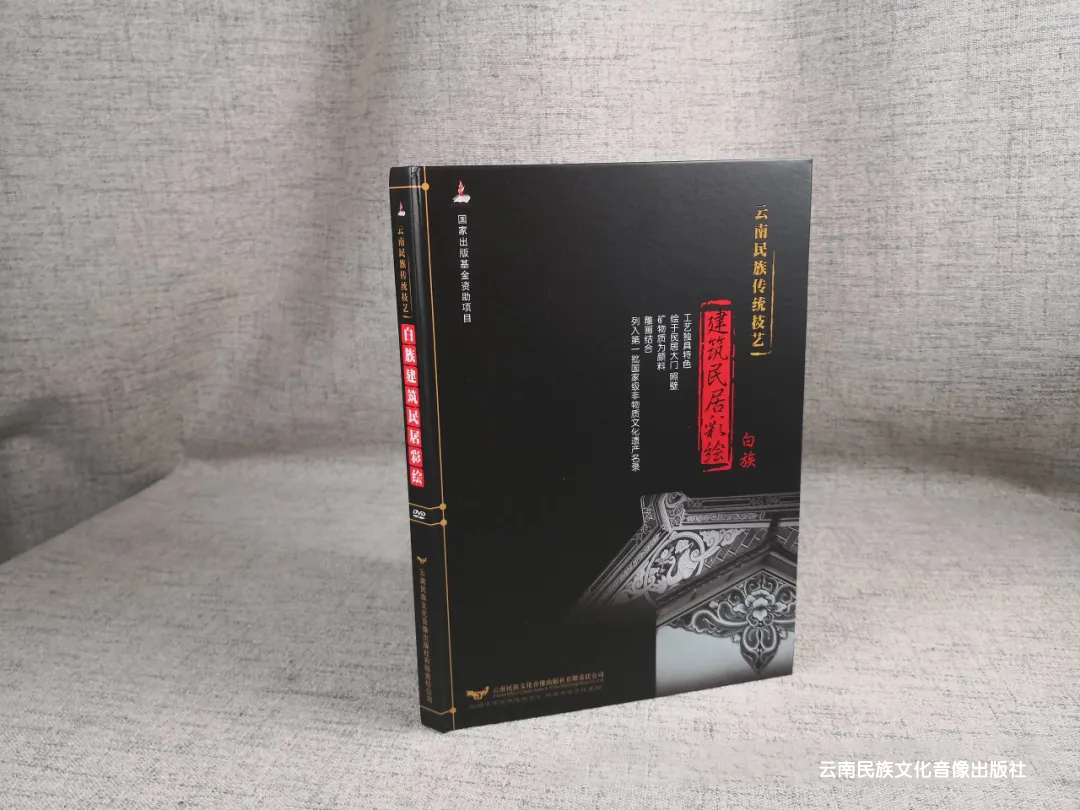

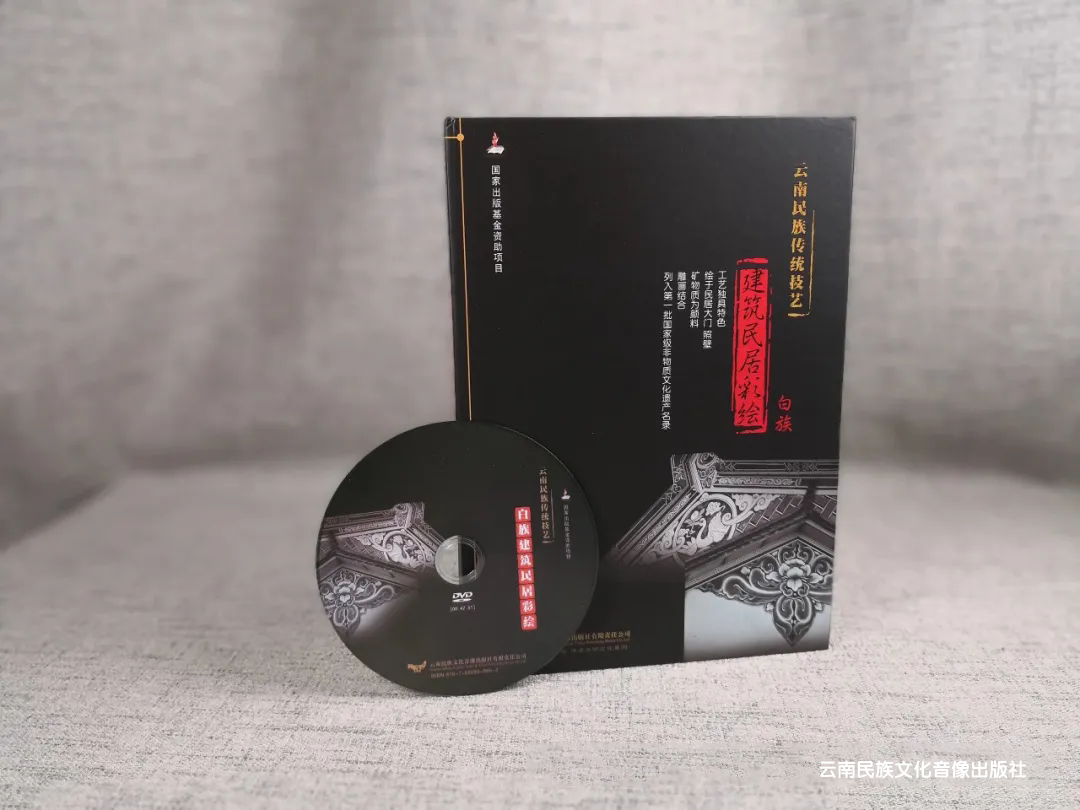

图片 | 《云南民族传统技艺》在本号微店及昆明部分书店有售

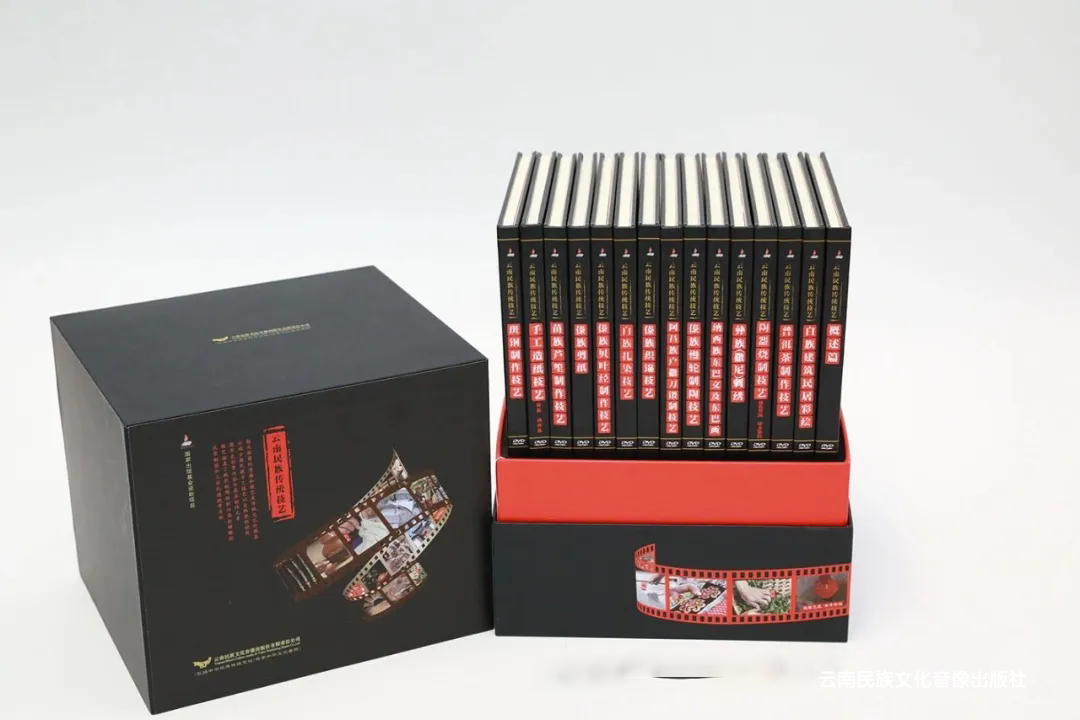

2017年12月,云南民族文化音像出版社摄制、出版、发行《云南民族传统技艺》,涵盖云南民间美术和云南民间工艺美术两大类的16项国家级非物质文化遗产项目,荣膺国家出版基金支持。《云南民族传统技艺》以音像制品集结出版系统展现云南纳西族、傣族、彝族、白族、阿昌族、苗族、藏族等民族精彩纷呈的民族传统技艺——

纳西族东巴文 及东巴画 :东巴画是东巴文化的重要内容之一,可分木牌画和经书绘画类、纸牌画、卷轴画、神路图等,绘画艺术具有象形文字经典所具有的艺术品特性,绘画手法因时、因地、因人而异,形成多种风格,是研究人类原始绘画艺术的"活化石”。

傣族剪纸:起源于傣族祭祀仪式所用的纸幡,后来逐步发展成为完善的剪纸,傣族剪纸分“剪”与“凿”两种方法,其题材大多是花草鸟兽和各种几何形纹,内容多与傣族所信仰的南部上座部佛教有关,有浓厚的生活气息和乡土味。

彝族撒尼刺绣:是撒尼女子的必备技能,其图案可分为十字绣、平绣、镂空贴花(又叫抠花)等类,图案规整对称,主题突出,色彩艳丽,手法抽象,民族特色浓郁。

白族民居彩绘:广泛运用于白族民居建筑,图案丰富、寓意深刻,融合了白族建筑艺术与汉族和其它民族优秀的建筑彩绘艺术的精华。

傣族慢轮制陶技艺 :在傣族妇女中世代相承,并保存了远古时期特色的制陶技术。

白族扎染技艺:充溢着浓郁的民间美术特色,一千余种纹样蕴含着白族深厚的文化积淀,斑斓的色彩中折射出白族的民情风俗与审美情趣,是白族人民审美的集粹。

苗族芦笙制作技艺:芦笙由笙管、笙斗和簧片三部分构成,是苗族人民喜爱的民间传统乐器。每逢过节和农闲时苗族群众都要举行各式各样的芦笙舞会。

阿昌族户撒刀锻制技艺: 吸收汉族先进的铸刀技术而形成的独特民族技艺。 傣族手工造纸技艺:是在中国传统造纸术的基础上发展演变而成的一门工艺,原料取材于当地民间种植和自然生长的桑科构皮(楮皮),该技艺完整地保留了造纸术发明初期“浸泡、蒸发、捣浆、浇纸、晒纸”共五步流程11道工序。 纳西族手工造纸技艺: 东巴纸的制作工艺是中国内地造纸法与印巴次大陆造纸法兼容并蓄的结晶,是博大精深的东巴文化的重要组成部分。 藏族黑陶烧制技艺: 工艺采用风化沙石研磨而成的石粉、白色黏土和红色黏土合成为原料,工序包括选土、练土、制坯、镶瓷、磨光、装饰、阴干、烧陶、渗炭、防裂等12道流程,做工精细,造型别致,产品远销国内外,兼实用性、观赏性、工艺性为一体。 建水紫陶烧制技艺: 被誉为中国四大名陶之一,其工艺独特,有“声如磬、亮如镜、手感滑腻、无铅无毒”等特点,显示出其高超的工艺技巧和装饰水平。 傣族织锦技艺:精致艳丽,质朴简练,装饰效果强烈,多以白色或浅色为底色,加以各种彩色丝线与金银线交织成复杂花纹,具象抽象结合,构思巧妙,手法独特。 斑铜制作技艺: 工艺制作复杂而严格,采用高品位的铜原料,经过铸造成型,精工打磨和复杂工艺处理制作而成,“妙在有斑,贵在浑厚”。铜制器皿表面呈现若干点状和不规则块状的立体感斑纹,实用价值和观赏价值极高。 贝叶经制作技艺:是傣族用铁笔刻写在加工后的贝多罗树叶上的佛教经文,记载佛教经典、天文历法、社会历史、法律法规、民情民俗、医理医药、生产生活、伦理道德、文学艺术等诸多内容,书写的经文可保存几百年甚至上千年。 普洱茶制作技艺: 在古代为贡茶,以云南乔木型大叶种茶为原料,经采摘、揉捻、晒干、筛拣、计量、蒸软、做型、压制、晾干、包装等十多道工艺,紧压成坨、饼、砖等不同型制,与唐、宋、元代茶的型制相同。

图片 |《云南民族传统技艺——白族民居彩绘》在本号微店及昆明部分书店有售

保护和传承好少数民族传统技艺,要让传统技艺活起来。传承并不是守旧,创新才有未来。从土家族传统织锦到壮族短衣壮;从潮汕抽纱到天水丝毯织造技艺……事实充分证明,保护和传承少数民族传统技艺,要顺应时代需求,大胆创新,民间技艺才能获得新生。这就需要不断开发少数民族传统技艺,探索民间技艺融入生产生活的创新模式,并将其与现代生活相结合,打造具有民族色彩的自主品牌。

与此同时,在少数民族传统技艺保护与传承不断完善的同时,要展现民间技艺的多元魅力,进一步为人民群众提供丰富多样的生态产品和文化服务,让人们懂得其背后所蕴含的丰富历史内涵和独特文化标识,提高全社会对保护民族文化的自觉意识,更好地让少数民族传统技艺在创新中发扬和传承。 相信,未来可以看到更多承载着历史文化和记忆的少数民族传统技艺得以继续留存和传承,重新焕发时代生机。

图片 |《云南民族传统技艺》云南在本号微店及昆明部分书店有售

购买点击 https://weidian.com/?userid=1231237001&ifr=shopdetail&wfr=c

- 浏览 11359 次